Мелкоклеточный рак легкого — причины, симптомы, диагностика и лечение, прогноз

Мелкоклеточный рак легкого – гистологический тип злокачественной опухоли легких с крайне агрессивным течением и плохим прогнозом. Клинически проявляется кашлем, кровохарканьем, одышкой, болью в груди, слабостью, похуданием; в поздних стадиях – симптомами медиастинальной компрессии. Инструментальные методики диагностики мелкоклеточного рака легких (рентгенография, КТ, бронхоскопия и др.) должны быть подтверждены результатами биопсии опухоли или лимфоузлов, цитологического анализа плеврального экссудата. Хирургическое лечение мелкоклеточного рака легких целесообразно только на ранних стадиях; основная роль отводится полихимиотерапии и лучевой терапии.

Общие сведения

Мелкоклеточный рак легкого относится к числу интенсивно пролиферирующих опухолей с высоким потенциалом злокачественности. В пульмонологии мелкоклеточный рак легкого встречается значительно реже (15-20%), чем немелкоклеточный (80–85%), однако для него характерны быстрое развитие, обсеменение всей легочной ткани, ранее и обширное метастазирование. В подавляющем большинстве случаев мелкоклеточный рак легкого развивается у курящих пациентов, чаще у мужчин. Наибольшая заболеваемость фиксируется в возрастной группе 40-60 лет. Практически всегда опухоль начинает развиваться как центральный рак легкого, однако очень скоро метастазирует в бронхопульмональные и медиастинальные лимфоузлы, а также отдаленные органы (кости скелета, печень, головной мозг). Без специального противоопухолевого лечения медиана выживаемости составляет не более 3-х месяцев.

Мелкоклеточный рак легкого

Причины

Основной и самой весомой причиной мелкоклеточного рака легкого считается табакокурение, а главными отягощающими факторами — возраст пациента, стаж никотиновой зависимости и количество выкуриваемых в день сигарет. В связи с все большим распространением пагубной привычки среди женщин в последние годы прослеживается тенденция увеличения заболеваемости мелкоклеточным раком легкого среди представительниц слабого пола.

К числу других потенциально значимых факторов риска относятся: наследственная отягощенность по онкопатологии, неблагополучная экология в регионе проживания, вредные условия труда (контакт с мышьяком, никелем, хромом). Фоном, на котором наиболее часто возникает рак легкого, может служить перенесенный туберкулез органов дыхания, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Проблема гистогенеза мелкоклеточного рака легкого в настоящее время рассматривается с двух позиций — энтодермальной и нейроэктодермальной. Сторонники первой теории склоняются к точке зрения, что этот тип опухоли развивается из клеток эпителиальной выстилки бронхов, которые по строению и биохимическим свойствам близки к клеткам мелкоклеточного рака. Другие исследователи придерживаются мнения, что начало развитию мелкоклеточного рака дают клетки APUD-системы (диффузной нейроэндокринной системы). Эта гипотеза подтверждается наличием в опухолевых клетках нейросекреторных гранул, а также повышением секреции биологически активных веществ и гормонов (серотонина, АКТГ, вазопрессина, соматостатина, кальцитонина и др.) при мелкоклеточном раке легкого.

Классификация

Стадирование мелкоклеточного рака по международной системе TNM не отличается от такового при других типах рака легкого. Однако до настоящего времени в онкологии актуальна классификация, выделяющая локализованную (ограниченную) и распространенную стадии мелкоклеточного рака легкого. Ограниченная стадия характеризуется односторонним опухолевым поражением с увеличением прикорневых, медиастинальных и надключичных лимфоузлов. При распространенной стадии отмечается переход опухоли на другую половину грудной клетки, раковый плеврит, метастазы. Около 60% выявленных случаев приходится на распространенную форму (III–IV стадия по системе TNM).

В морфологическом отношении внутри мелкоклеточного рака легких различают овсяноклеточный рак, рак из клеток промежуточного типа и смешанный (комбинированный) овсяноклеточный рак. Овсяноклеточный рак микроскопически представлен пластами мелких веретенообразных клеток (в 2 раза крупнее лимфоцитов) с округлыми или овальными ядрами. Рак из клеток промежуточного типа характеризуется клетками большего размера (в 3 раза больше лимфоцитов) округлой, продолговатой или полигональной формы; ядра клеток имеют четкую структуру. О комбинированном гистотипе опухоли говорят при сочетании морфологических признаков овсяноклеточного рака с признаками аденокарциномы или плоскоклеточного рака.

Симптомы мелкоклеточного рака легких

Обычно первым признаком опухоли служит затяжной кашель, который часто расценивается как бронхит курильщика. Настораживающим симптомом всегда является появление примеси крови в мокроте. Также характерны боли в грудной клетке, одышка, потеря аппетита, снижение веса, прогрессирующая слабость. В ряде случаев мелкоклеточный рак легкого клинически манифестирует с обтурационной пневмонии, вызванной окклюзией бронха и ателектазом части легкого, или экссудативного плеврита.

В поздних стадиях, при вовлечении в процесс средостения, развивается медиастинальный компрессионный синдром, включающий дисфагию, осиплость голоса вследствие паралича гортанного нерва, признаки сдавления верхней полой вены. Часто встречаются различные паранеопластические синдромы: синдром Кушинга, миастенический синдром Ламберта-Итона, синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона.

Для мелкоклеточного рака легкого характерно раннее и распространенное метастазирование во внутригрудные лимфатические узлы, надпочечники, печень, кости и головной мозг. В этом случае симптомы соответствуют локализации метастазов (гепатомегалия, желтуха, боли в позвоночнике, головные боли, приступы потери сознания и др.).

Диагностика

Для правильной оценки степени распространенности опухолевого процесса клиническое обследование (осмотр, анализ физикальных данных) дополняется инструментальной диагностикой, которая осуществляется в три этапа. На первом этапе визуализация мелкоклеточного рака легкого достигается с помощью лучевых методов — рентгенографии грудной клетки, КТ легких, позитронно-эмиссионной томографии.

Задачей второго этапа служит морфологическое подтверждение диагноза, для чего производится бронхоскопия с биопсией, плевральная пункция с забором экссудата, биопсия лимфоузлов, диагностическая торакоскопия. В дальнейшем полученный материал подвергается гистологическому или цитологическому анализу. На заключительном этапе исключить отдаленное метастазирование позволяет МСКТ брюшной полости, МРТ головного мозга, сцинтиграфия скелета.

Лечение и прогноз

Четкое стадирование мелкоклеточного рака легкого определяет возможности его хирургического или терапевтического лечения, а также прогнозирование выживаемости. Оперативное лечение мелкоклеточного рака легкого показано только на ранних стадиях (I-II). Но даже в этом случае оно обязательно дополняется несколькими курсами послеоперационной полихимиотерапии. При таком сценарии ведения пациентов 5-летняя выживаемость в рамках данной группы не превышает 40%.

Остальным больным с локализованной формой мелкоклеточного рака легкого назначается от 2 до 4-х курсов лечения цитостатиками (циклофосфан, цисплатин, винкристин, доксорубицин, гемцитабин, этопозид и др.) в режиме монотерапии или комбинированной терапии в сочетании с облучением первичного очага в легком, лимфоузлов корня и средостения. При достижении ремиссии дополнительно назначается профилактическое облучение головного мозга для снижения риска его метастатического поражения. Комбинированная терапия позволяет продлить жизнь больным с локализованной формой мелкоклеточного рака легкого в среднем на 1,5-2 года.

Пациентам с местнораспространенной стадией мелкоклеточного рака легкого показано проведение 4-6 курсов полихимиотерапии. При метастатическом поражении головного мозга, надпочечников, костей используется лучевая терапия. Несмотря на чувствительность опухоли к химиотерапевтическому и лучевому лечению, рецидивы мелкоклеточного рака легких очень часты. В ряде случаев возникшие рецидивы рака легкого оказываются рефрактерными к противоопухолевой терапии – тогда средняя выживаемость обычно не превышает 3–4 месяцев.

прогноз, продолжительность жизни и лечение

Мелкоклеточный рак легкого – форма рака легкого, характеризующаяся образованием злокачественной опухоли с быстрым развитием метастаз в организме.

В отличие от других форм этот вид раковых опухолей является наиболее худшим, возникает редко (в 20% всей численности патологии) и имеет весьма неблагоприятный прогноз.

Так, опухоль – это злокачественное перерождение эпителиальной ткани, которая провоцирует нарушение воздухообмена. Это провоцирует гипоксию и стремительное формирование метастаз. Мелкоклеточный рак легких определяется стремительным течением, в результате чего имеет высокие показатели летального исхода.

Этиология и причины развития

Представленная патология несет для жизни пациента опасность смерти, причем уже в течение первых 2-3 месяцев после диагностирования. Злокачественное преобразование эпителиальных тканей несет за собой быстрое и стремительное формирование и рост опухоли, которая может локализироваться как в самом органе, так и в системе бронхов.

К отличительным характеристикам мелкоклеточной формы относят быстрое метастазирование. Сначала метастазы поражают лимфатическую систему – лимфоузлы. Затем «выходят за пределы», затрагивая внутренние органы и даже спинной и головной мозг человека.

Метастазы

В зависимости от вида опухоли течение заболевания несколько отличается. Так, узелковый характер развития опухоли приводит к поражению легочных артерий, в результате чего их стенки значительно утолщаются. В процессе развития повышается уровень гормонов серотонина, кальцитонина, антидиуретика. Гормональная активность и является причиной образования метастаз.

Быстрое течение заболевания приводит к тому, что практически все больные страдают уже запущенными стадиями – это приводит к отсутствию должного эффекта от лечения.

Развитию смертельно опасной патологии способствует табакокурение, поэтому в большей степени среди заболевших выделяют мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. За последние годы стала резко возрастать динамика заболевших мелкоклеточным раком легких среди женщин – это связано с ростом курящих женщин.

Мелкоклеточный рак легкого развивается вследствие следующих причин:

- Табакокурение – основная причина видоизменения клеток легочной ткани;

- Генетический фактор – при наличии родовых проблем с легкими следует быть аккуратным со своим здоровьем и не отягощать состояние курением;

Длительное поглощение канцерогенов, к которым относят мышьяк, хром и прочие составляющие – этот фактор следует из длительных работ на вредных производствах;

Длительное поглощение канцерогенов, к которым относят мышьяк, хром и прочие составляющие – этот фактор следует из длительных работ на вредных производствах;- Туберкулез и прочие заболевания легких – важно вовремя лечить сформированные патологии;

- Воздействие ионов – излучение ионами возможно при атомной катастрофе;

- Плохая экология – загрязненность окружающей среды нередко включает в свой состав те же канцерогены и прочие вредные вещества.

Чтобы максимально уберечь себя от развития мелкоклеточного рака легких, следует обезопасить себя от вредных веществ и отказаться от курения.

к оглавлению ↑Симптоматика и виды

К симптоматике МРЛ относят:

- сильный сухой кашель;

- постепенное изменение голоса;

нарушения при приеме пищи – больному тяжело глотать или употребление пищи вообще невозможно;

нарушения при приеме пищи – больному тяжело глотать или употребление пищи вообще невозможно;- недомогания;

- резкая и значительная потеря веса;

- общая слабость;

- боль в груди;

- одышка;

- ломота в суставах и боль в костях.

По мере прогрессирования патологии кашель становится приступообразным и постоянным. Постепенно при кашле начинает отделяться мокрота, в которой заметны прожилки крови. Последние стадии характеризуются увеличением температуры тела. Если опухоль поразила верхнюю полую вену, у больного отмечается нездоровый отек верхней части – лица и шеи. Метастазы зачастую поражают печень, что проявляется развитием желтушки.

Центральный – злокачественная опухоль при таком виде располагается в крупных и сегментарных бронхах.

Ее тяжело диагностировать, поэтому представленный вид занимает лидирующие позиции по смертности.

Ее тяжело диагностировать, поэтому представленный вид занимает лидирующие позиции по смертности.- Периферический – воспаление диагностируется в ткани легкого.

- Верхушечный – также поражает ткань, но располагается в верхней части, затрагивая бронхиальные ответвления. Опухоль может прорасти в сосуды плечевого пояса и шеи.

- Полостной – онкологическая опухоль располагается непосредственно в полости легочного органа.

В зависимости от локализации опухоли злокачественного характера зависит ее увеличение и дальнейшее развитие. Так, периферический и верхушечный вид довольно быстро «обрастает» метастазами – это связано с контактом кровеносной системы.

к оглавлению ↑Стадии

Как и любой рак, легочный рак мелкоклеточной формы подразделяется на 4 стадии. Они прямо указывают особенности и развитие патологии на данный момент течения заболевания:

- 1 стадия рака – опухоль только левого или правого легкого, ее размеры не более 3 см в диаметре. Метастаз на этот момент еще нет.

2 стадия характеризуется уже увеличенной опухолью до 6 см в диаметре. Увеличенные размеры частично блокируют бронхи, а это чревато развитием сильного приступообразного кашля. Опухоль частично врастает в плевру, в результате чего формируется ателектаз (спадание объема легкого). Зачастую патологию диагностируют именно на 2 стадии, поскольку больной обращается к врачу с жалобами на сильный кашель.

Стадии рака

- 3 стадия – опухоль увеличивается до 7 см в диаметре, постепенно она переходит в другие органы. На 3 стадии диагностируется полный ателектаз легкого, что значительно затрудняет дыхание и провоцирует гипоксию. Отмечаются первые метастазы в лимфатической системе.

- 4 стадия мелкоклеточного рака легкого является крайне тяжелой, при которой жить остается не более полугода. Это определяется вследствие значительного распространения онкологических клеток – поражаются соседние и отдаленные органы. При поражении головного мозга больного беспокоят сильные головные боли.

к оглавлению ↑4 стадия определяется серьезным поражением и существенным развитием метастаз в организме человека. В основном здесь выделяют печень – возникает желтушка, кости – ломота в костях и прочие поражения.

Диагностика

При обнаружении у себя представленных выше симптомов следует немедленно обратиться к врачу, поскольку диагностика патологии на 3 или 4 стадии не приведет к эффективному лечению. К числу диагностических мероприятий относят следующие методы обследования:

- Флюорографическое обследование – на снимках отображается сформированная опухоль, можно определить ее размеры.

- Лабораторные исследования крови – при наличии воспалительного процесса и раковых клеток в организме анализ крови укажет повышенное СОЭ и снижение гемоглобина.

Бронхоскопические процедуры – производится забор мокроты и отправляется на биохимический анализ в лабораторию, результаты укажут на наличие патогенных микроорганизмов или раковых клеток.

Бронхоскопические процедуры – производится забор мокроты и отправляется на биохимический анализ в лабораторию, результаты укажут на наличие патогенных микроорганизмов или раковых клеток.- Биопсия опухоли – помогает определить злокачественный или доброкачественный характер.

- Рентген – позволяет увидеть дальнейшие поражения, метастазы и прочий урон, нанесенный организму вследствие возрастания опухоли.

- КТ и МРТ, прочие инструментальные обследования – дают точную картину формирования опухоли, ее размеров, а также степень осложнений и поражений.

Пациенту важно пройти полное обследование для определения не только раковой опухоли, но и распространения раковых клеток по организму. Это дает возможность назначить курс лечения для поддержания работы и частичного восстановления органов с метастазами. Обследование может дать примерный прогноз на восстановление и эффективность лечения.

к оглавлению ↑Лечение

Лечение мелкоклеточного рака легких происходит тремя способами, где выделяют:

- Химиотерапию;

- Медикаментозное лечение;

- Хирургическое вмешательство.

В ходе лечения можно примерно дать прогноз на восстановление, продолжительность жизни больного.

к оглавлению ↑Химиотерапия

Химиотерапия при мелкоклеточном раке легких – это основа всего лечения. Представленная процедура применяется на любых стадиях, а в особенности на 1,2 и 4 стадии. На начальных стадиях уничтожение раковых клеток частично гарантирует предотвращение формирования метастаз. На 4 стадии заболевания химиотерапия может несколько облегчить участь больного и продлить ему еще жизнь.

Химиотерапия при мелкоклеточном раке легкого проводится в качестве основного метода лечения или же в комплексе с дополнительным облучением. Проведя первый курс можно через 2-3 месяца определить прогноз продолжительности жизни.

Химиотерапия при мелкоклеточном раке легкого проводится в качестве основного метода лечения или же в комплексе с дополнительным облучением. Проведя первый курс можно через 2-3 месяца определить прогноз продолжительности жизни.

Локализованный рак правого или левого легкого требует 2-4 курса химиотерапии. Для лечения используются препараты Этопозид, Циклофосфан, Цисплатин и прочие.

к оглавлению ↑Медикаментозное лечение

Лечение лекарственными препаратами больше направлено на поддержание уже пораженных органов. Здесь назначаются противовоспалительные средства, антибиотики для предотвращения размножения инфекции. Если метастазы обнаружены в печени, назначается препарат для защиты и восстановления клеток – Эссенциале.

При наличии поражения клеток головного мозга используются препараты, насыщающие клетки кислородом – Глицин, из более серьезных Пантогам и прочие.

Как правило, лечение мелкоклеточного рака легких медикаментозно не приносит положительного результата. Даже если заболевание было обнаружено на ранней стадии, избавиться от раковых клеток можно только путем хирургического вмешательства.

к оглавлению ↑Хирургическое вмешательство

Хирургическое вмешательство используется практически всегда – важно вовремя удалить злокачественную опухоль. При наличии 1 или 2 стадии прогноз на увеличение продолжительности жизни вполне благоприятный.

Для полноценного удаления раковых клеток используется комплексное лечение – удаление опухоли и химиотерапия. При благоприятном исходе больному можно продлить жизнь на 5-10 лет, а то и вовсе справиться с заболеванием.

Для полноценного удаления раковых клеток используется комплексное лечение – удаление опухоли и химиотерапия. При благоприятном исходе больному можно продлить жизнь на 5-10 лет, а то и вовсе справиться с заболеванием.

Если же мелкоклеточный рак легких был обнаружен на 3-4 стадии с наличием обширного поражения внутренних органов организма, специалисты не всегда прибегают к хирургическому вмешательству – велик риск летального исхода еще во время операции.

Для начала больному назначается полноценный курс химиотерапии и лучевое лечение. Частичное устранение раковых клеток и уменьшение метастаз благоприятно влияет на принятие решения об операбельном лечении.

В клинику обратился мужчина 45 лет с жалобами на постоянный сухой кашель без других сопровождающих симптомов простудного заболевания. Пациенту было рекомендовано пройти обследование – сделать снимок флюорографии, сдать кровь на анализ. При рассмотрении полученных данных было обнаружена опухоль в полости легкого размерами в 2,5 см. Анализы крови косвенно указывали злокачественность обнаруженной опухоли. В дополнении были взяты мокрота на лабораторный анализ, а также биопсия самой опухоли.Результаты показали, что у больного стремительно развивается мелкоклеточный рак легкого, поскольку при наличии кашля мужчина так и не бросил курить.

Больного отправили в стационар в отделение онкологии. Здесь провели курс химиотерапии, в дальнейшем приступили к удалению опухоли. Предотвратив формирование метастаз, специалисты продлили жизнь пациенту. Со дня операции прошло 6 лет, мужчина регулярно проходит обследование, бросил курить, принимает соответствующие лекарства для поддержания организма. Результаты анализов отрицают рецидив, но исключать его полностью нельзя, поскольку ремиссия ракового заболевания может продлиться до 10-15 лет.

Разумеется, при выявлении онкологической патологии больные больше интересуются, сколько живут в подобных случаях. В точности ответить невозможно, поскольку все зависит от обстоятельств, присущих моменту диагностирования заболевания.

При определении опухоли на начальных стадиях выживаемость составляет более 50% с частичной ремиссией и 70-90% с полной. Но если больной отказывается от химиотерапии, он сокращает себе жизнь – в среднем продолжительность оценивается как 10-12 недель при отсутствии своевременного лечения.

При определении опухоли на начальных стадиях выживаемость составляет более 50% с частичной ремиссией и 70-90% с полной. Но если больной отказывается от химиотерапии, он сокращает себе жизнь – в среднем продолжительность оценивается как 10-12 недель при отсутствии своевременного лечения.

Важно регулярно проходить обследования и при возникновении неприятных симптомов обращаться к специалисту. Не стоит отказываться от назначенного лечения после диагностики мелкоклеточного рака легких – эта форма онкологической патологии развивается стремительно, где день промедления может стоить человеку жизни.

Бондаренко Татьяна

Эксперт проекта OPnevmonii.ru

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Загрузка…opnevmonii.ru

Мелкоклеточный рак | Симптомы болезней

В гистологической классификации опухолей легких ВОЗ (1981) мелкоклеточный рак представлен тремя вариантами: овсяноклеточный рак, рак из клеток промежуточного типа и комбинированный овсяноклеточный рак. Мелкоклеточный тип составляет 1-4 % всех эпителиальных новообразований трахеи и является высокозлокачественной опухолью, состоящей из мелких довольно однотипных клеток со скудной цитоплазмой и нежным диффузно распределенным по всему ядру хроматином, иногда выявляются гипертрофированные ядрышки.

Как правило, при светооптическом исследовании в опухолевых клетках не выявляются какие-либо признаки дифференцировки, хотя при электронной микроскопии в отдельных случаях обнаруживаются единичные или небольшие группы клеток, имеющих признаки плоскоэпителиальной или железистой дифференцировок. Эта группа опухолей характеризуется также продукцией различных гормонов, таких как АКТГ, серотонин, антидиуретический гормон, кальцитонин, соматотропный гормон, меланоцитостимулирующий гормон, эстрогены.

В последние годы в литературе особенно подчеркивается, что группа мелкоклеточного рака неоднородна и представлена вариантами, различающимися по характеру роста, антигенному составу, продукции биомаркеров, цитогенетическими признаками, экспрессией и амплификацией онкогенов, различной чувствительностью к противоопухолевой терапии. Наиболее общим и характерным биологическим признаком является продукция в клетках 4 маркеров, два из которых являются ферментами APUD-системы (L-ДОФА-декарбоксилаза, нейронспецифическая енолаза), остальные — пептидный гормон бомбезин (гастрин-рилизинг пептид) и ВВ изоэнзим креатин-киназы.

Мелкоклеточный рак отличается выраженной склонностью к метастазированию уже на ранних стадиях развития опухоли, плохим прогнозом и малой продолжительностью жизни больных.

Таким образом, мелкоклеточный рак трахеи характеризуется наличием следующих основных признаков: мелкие размеры клеток, отсутствие светооптических признаков дифференцировки, быстрый рост, раннее и обширное метастазирование, высокая чувствительность к специфической терапии, наличие специфических биомаркеров, продукция различных гормонов. Первые пять признаков отличают мелкоклеточный рак от гормонпродуцирующих немелкоклеточных типов рака трахеи и карциноидов.

В настоящее время существуют две точки зрения относительно гистогенеза мелкоклеточного рака дыхательных путей.

Согласно первой гипотезе мелкоклеточный рак развивается из клеток диффузной эндокринной системы (APUD-системы), которые в эмбриональном периоде мигрируют в легкие из неврального гребешка.

Вторая гипотеза утверждает, что эта группа опухолей возникает из клеток бронхиальной выстилки, имеющих энтодермальное происхождение и обладающих теми же морфологическими и биохимическими признаками, что и клетки мелкоклеточного рака.

Сторонники первой точки зрения обосновывают свою гипотезу тем, что в элементах мелкоклеточного рака дыхательных путей обнаруживают морфологические структуры (нейроэндокринные гранулы размерами от 50 до 500 нм), а также биохимические маркеры, свойственные клеточным элементам APUD-системы, происхождение которых связывают с невральным гребешком. У человека доказано наличие таких клеток в бронхиальных железах, крупных бронхах и бронхиолах. Эти данные обусловили широкое распространение мнения о том, что мелкоклеточный рак трахеи относится к опухолям APUD-системы и является крайне агрессивной разновидностью злокачественного карциноида. При этом постулируется, что нейроэндокринная дифференцировка присуща только клеткам — производным неврального гребешка.

Сторонники второй гипотезы полагают, что мелкоклеточный рак трахеи, также как и другие гистологические типы, развивается из клеток энтодермального происхождения. Эта гипотеза подтверждается наличием в элементах мелкоклеточного рака дыхательных путейобщих признаков, свойственных всем гистологическим типам, отличием мелкоклеточного рака трахеи от других нейроэндокринных новообразований. Кроме того, экспериментальные данные свидетельствуют о том, что признаки нейроэндокринной дифференцировки могут быть присущи и клеточным элементам, имеющим энтодермальное происхождение.

В последние годы в ряде экспериментальных работ было показано, что энтерохромаффинные клетки желудочно-кишечного тракта, островковые клетки поджелудочной железы, ранее рассматривающиеся как производные нейроэктодермы, на самом деле имеют энтодермальное происхождение — общее с другими эпителиальными элементами этих систем.

В настоящее время считается, что APUD-клетки желудочно-кишечного тракта не являются производными неврального гребешка. Пока мы не располагаем убедительными данными относительно миграции клеток неврального гребешка в трахею. В то же время нейроэндокринные гранулы нередко обнаруживаются в слизепродуцирующих клетках нормальной бронхиальной выстилки. Однако полностью отрицать возможность миграции элементов нейроэктодермы в трахею нельзя, так как в пользу этого свидетельствует развитие в трахее такой опухоли, как меланома.

К перечисленным фактам следует добавить, что мелкоклеточный рак трахеи существенно отличается от карциноида ( в том числе, от его атипической разновидности) этиологическими факторами ( курение, лучевое воздействие, воздействие хлор-метил-метилового эфира). Нередко при мелкоклеточном раке трахеи опухолевые элементы с нейроэндокринной дифференцировкой сочетаются с неэндокринными злокачественными клетками с признаками плоскоэпителиальной или железистой дифференцировки (G.Saccomаno et al.,1974). Такая гетерогенность может свидетельствовать о наличии для всех типов рака трахеи единой стволовой клетки (A.Gazdar et al.,1985).

В то же время для опухолей APUD-системы гетерогенность не характерна. Мелкоклеточный рак дыхательных путей обычно не встречается как проявление синдрома множественной эндокринной неоплазии. Что касается морфологического сходства мелкоклеточного рака трахеи с другими опухолями APUD-системы, то нейроэндокринные гранулы выявляются также в небольшом количестве опухолевых клеток немелкоклеточного рака дыхательных путей, количество гранул в клетках мелкоклеточного типа меньше и они имеют небольшие размеры. Важно подчеркнуть, что клеточные элементы многих опухолей, расцениваемых клинически и морфологически как мелкоклеточный рак трахеи, вообще не содержат нейросекреторных гранул, а имеют хорошо развитые десмосомы и тонофиламенты, то есть, по сути дела, являются низкодифференцированными плоскоклеточными формами рака (Mackay и соавт.,1977). Помимо этого показано, что секреция гормонов присуща не только мелкоклеточному, но и другим типам рака дыхательных путей.

Таким образом, достаточно убедительных данных, свидетельствующих о приоритете первой или второй гипотезы, в настоящее время не имеется. В связи с этим, следует рассматривать мелкоклеточный рак трахеи как разновидность бронхогенного рака, происходящую из бронхиального эпителия, но имеющую биохимические и ультраструктурные признаки, сходные с опухолями APUD-системы.

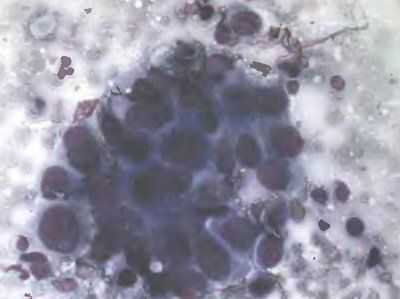

Цитологическая характеристика. При исследовании мокроты наиболее характерным цитологическим признаком мелкоклеточного рака является небольшой размер опухолевых клеток (примерно в 1,5-2 раза крупнее лимфоцита), располагающихся либо в виде массивных скоплений, либо цепочками (“гуськом”) по ходу тяжей слизи(рис18). В бронхоскопическом материале часто обнаруживаются своеобразные гроздевидные скопления опухолевых клеток. Ядра клеток округлые, овальные, полулунные или неправильной треугольной формы с наличием уплощений или вдавлений на соприкасающихся поверхностях соседних клеток, обозначаемых “фасетками” или “конгруэнтными площадками”. Этот признак можно считать патогномоничным для мелкоклеточного рака.

Важно отметить, что применение различных красителей (тканевых или гематологических) дает различные результаты окраски ядерного хроматина. При окраске по методу Папаниколау (или его модификаций) ядра элементов мелкоклеточного рака гиперхромные с сетчатым или грубозернистым хроматином. При окраске по методу Паппенгейма хроматин в ядрах представляется тонкодисперсным,ядра бледные, оптически пустые. Именно этот признак позволяет достоверно отличить данную опухоль от низкодифференцированного плоскоклеточного рака. Ободок цитоплазмы очень узкий, в большинстве опухолевых клеток практически не выявляется. Особые трудности возникают при дифференциальной диагностике этой формы рака с лимфобластным вариантом лимфосаркомы в случаях, когда имеет место метастатическое поражение лимфатических узлов средостения без выявленного в трахее первичного очага.

Другим вариантом мелкоклеточного рака является рак из клеток промежуточного типа. Мы диагностируем этот вариант, когда материал представлен анаплазированными опухолевыми клетками, ядра которых по размеру приблизительно равны ядрам овсяноклеточного рака, но хроматин более компактный, гранулярный или тяжистый, а ободок цитоплазмы довольно широкий. В клетках этой опухоли, как правило, большое количество патологических митозов, что отличает ее от низкодифференцированного плоскоклеточного рака. Следует подчеркнуть, что в метастатически пораженных лимфатических узлах средостения при овсяноклеточном раке нередко обнаруживаются участки рака, состоящие исключительно из клеток промежуточного типа

Цитологическая характеристика комбинированного овсяноклеточного рака основывается на одновременном присутствии признаков, характерных для овсяноклеточного рака и плоскоклеточного рака или аденокарциномы.

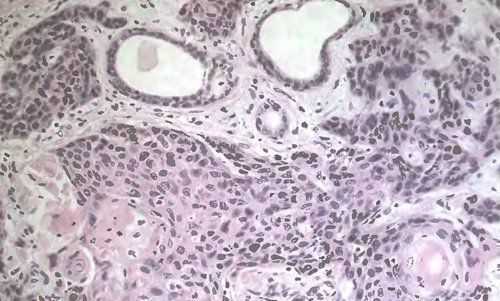

Гистологическая характеристика. Овсяноклеточный рак состоит из довольно мономорфных, небольших по размеру клеток округлой, полигональной или вытянутой формы (рис.19). Однако может иметь место умеренный полиморфизм в размерах и форме клеток. Как правило, клетки в два раза крупнее лимфоцита, содержат центрально расположенное ядро с тонкодисперсным хроматином и непостоянными ядрышками. Отдельные клетки имеют более плотные гиперхромные ядра, особенно в полях с дегенеративными и некротическими изменениями. Цитоплазма скудная, обычно базофильная. Несмотря на быстрый рост опухоли, митозы выявляются редко.

Клеточные элементы располагаются, как правило, рыхло, строма скудная, отсутствует лимфоцитарная или другая воспалительная инфильтрация, даже в областях с некротическими изменениями. Обычно опухоль растет в виде широких тяжей, в отдельных участках отмечается наличие трабекулярных, альвеолярных структур или палисадообразно расположенных клеток вокруг нежных кровеносных сосудов — псевдорозетки. Некротические и дегенеративные изменения в опухоли имеют характерный вид: вдоль стенок сосудов и других соединительнотканных структур отмечается накопление базофильного вещества вследствие отложения ядерного материала, что не встречается в других типах рака и карциноидах.

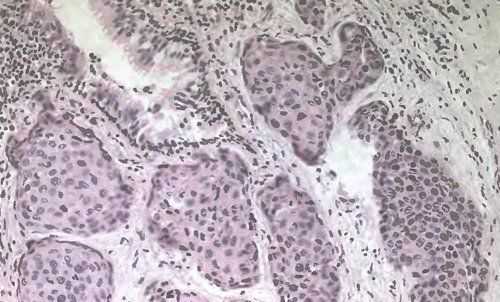

Рак из клеток промежуточного типа представлен довольно полиморфными опухолевыми элементами полигональной или веретенообразной формы, более крупными, чем при классическом мелкоклеточном раке, размеры клеток в три раза больше лимфоцита. Ядра этих клеток содержат заметное количество глыбок хроматина и непостоянные ядрышки. Часть клеток имеет скудную цитоплазму, в других отмечается более выраженная нежнобазофильная или светооптически прозрачная цитоплазма. В клетках этого типа отмечается выраженная митотическая активность.

В отдельных новообразованиях, наряду с мелкоклеточным раком, могут выявляться участки, где опухолевые элементы имеют строение плоскоклеточного или железистого рака различной дифференцировки — комбинированный овсяноклеточный рак.

Наибольшие трудности в дифференциальной диагностике мелкоклеточного рака трахеи с другими гистологическими типами возникают при оценке материала бронхобиопсии, где опухолевые элементы вследствие большой чувствительности к механическому воздействию могут быть сильно разрушены и напоминать лимфоцитарные скопления или воспалительную инфильтрацию. Особые трудности возникают при дифференциальной диагностике мелкоклеточного рака трахеи с атипическим карциноидом и другими малодифференцированными формами рака.

Наиболее часто мелкоклеточный рак приходится дифференцировать с низкодифференцированным плоскоклеточным раком, клетки которого, как правило, имеют обильную четко очерченную цитоплазму. С помощью зеленого светофильтра в отдельных участках можно выявить и межклеточные мостики. Ядра более гиперхромные, а цитоплазма эозинофильная, что указывает на эпидермоидную дифференцировку. В отдельных же случаях без применения специальных методов исследования дифференциальный диагноз мелкоклеточного рака трахеи с другими микроскопически сходными опухолями практически невозможен.

Ультраструктура. Выявляются мелкие округлые, овальные или вытянутые клетки,лежащие отдельно или мелкими группами в коллагенволокнистой строме (рис.19). Ядра неправильной формы с крупноглыбчатым хроматином. Цитоплазма скудная с небольшим количеством органелл (рибосомы, полисомы, мелкие митохондрии,короткие профили ШЭР) и единичными округлыми или полиморфными нейросекреторными гранулами. Единичные нейросекреторные гранулы могут встречаться в немелкоклеточных типах рака, состоящего преимущественно из более крупных недифференцированных клеток и элементов со слабыми признаками железистой дифференцировки (микроворсинки). Цитоплазма в этих клетках более обильная, содержит рибосомы, полисомы,митохондрии, множественные профили шероховатого и гладкого эндоплазматического ретикулума.

www.medicalbrain.ru

Мелкоклеточный рак легкого: продолжительность жизни и прогноз

Самым смертоносным заболеванием во всём мире до сих пор остаётся мелкоклеточный рак легкого. Его ещё называют – саркома.

Раньше этот тип заболевания считался мужской болезнью, но с загрязнением окружающей среды, участившихся нервных стрессов, случаев курения среди женщин, распространился и на женскую часть населения. Основная группа риска приходится на людей в возрасте 44-67 лет.

Мелкоклеточный рак легких: продолжительность жизни

При диагнозе мелкоклеточный рак лёгких нельзя точно сказать, сколько живут пациенты. Т.к. это определяется несколькими факторами: возраст заболевшего, хороший иммунитет, восприимчивость организма к лекарственным препаратам, своевременность начатой терапии.

Выделяют четыре степени развития болезни:

- Злокачественное образование составляет 3см. Метастазирование в другие области не наблюдается.

- Бластома от 3-х до 6-и см. Заражённые частицы попадают в плевру, защемляют бронхи, существует вероятность ателектаза.

- Новообразование вырастает до 7см. Злокачественные клетки прорастают в близкорасположенные лимфоузлы. Начинается распространение на другие органы.

- Из вредных клеток создаются образования, охватывающие сердце, почки и печень. Малоизлечима.

На первой стадии, характеризующейся небольшой опухолью в лёгком, выздоровление происходит с 75-85% вероятностью.

Но этому должны предшествовать своевременная хирургическая операция, которая вовремя уберёт злокачественное образование, и правильно подобранное медикаментозное лечение.

Если ваш организм справится с этой нелёгкой задачей без осложнений, то возможность рецидива после пяти лет составит 6-9%.

На второй стадии, где кроме опухоли уже есть небольшие образования в лимфатической системе, возможность полной регрессии составляет 50-60%.

Лечение мелкоклеточного рака лёгких на этом периоде заболевания — процесс более сложный. Он включает в себя лучевую, а также интенсивный курс химиотерапии, возможное хирургическое вмешательство.

Из-за вероятности рецидива и ослабления организма процент выживаемости на протяжении 4-6 лет составляет не более 25%.

Однако, преимущественно данный тип злокачественного образования выявляется на 3-ем (приблизительно 65%) или 4-ой стадии по совокупности всех проявившихся к этому времени симптомов. К этому моменту злокачественная опухоль легких прогрессирует и даёт осложнения в другие органы, поэтому период жизни даже при лечении сокращается до 5-7 лет.

Стоит отметить, что если вследствие терапевтических действий опухоль начинает уменьшаться, то врачи расценивают это как признак, повышающий успех выздоровления. При частичной ремиссии шансы составляют около 52%, а при полной 75-90%.

Прогноз при мелкоклеточном раке легкого 3 стадии

3-я стадия раковой опухоли отличается проявлением постоянного кашля с выделением красно-коричневой мокроты из-за попадания метастаз в кровяные сосуды. Становятся постоянными и невыносимыми боли в груди, прежде списываемые на невралгию. Нарушается сердцебиение, затрудняется проходимость пищевода, мучает постоянная одышка, появляются симптомы, характеризующие начальные повреждения других органов.

При диагнозе злокачественная опухоль лёгкого на 3-ей фазе прогнозирование неутешительное. Без лекарственной помощи длительность жизни колеблется от нескольких недель до 4-6 месяцев.

Однако, данный тип опухоли имеет повышенную чувствительность к лучевой и химиотерапии, поэтому совокупное лечение мелкоклеточного рака при правильной дозировке цитостатических препаратов позволяет увеличить срок жизни до 5-7 лет.

Прогнозы при мелкоклеточном раке легкого 4 стадии

На заключительном этапе злокачественные клетки поражают ткань печени и почек, кости, проникают в головной мозг. Это вызывает тяжёлые боли, с которыми не справляются анальгетики. Абсолютное выздоровление (без рецидивов) в течение описываемого этапа происходит очень редко. Срок жизни онкобольных со злокачественными образованиями, распространившимися на сердце или печень, не больше 2-х месяцев. С диагнозом саркома 4 стадии прогноз не превышает 8-10% длительности жизни людей в течение 4-6 лет.

По общей совокупности факторов прогноз повторного проявления на 4 стадии является положительным. По сравнению с другими видами при поражении такой формой опухоли, продолжительность жизни после операции очень невелика.

samlife.ru

Мелкоклеточный рак легкого: редкая форма патологии

Рак – злокачественное новообразование, уничтожающее здоровые клетки организма в результате мутации. По данным международного агентства по изучению рака, самая распространённая его локация – лёгкие.

По своей морфологии рак лёгкого подразделяется на немелкоклеточный (в том числе аденокарцинома, плоскоклеточный, крупноклеточный, смешанный) — порядка 80-85% от всей заболеваемости, и мелкоклеточный – 15-20%. В настоящее время существует теория развития мелкоклеточного рака легкого в результате перерождения клеток эпителиальной выстилки бронхов.

Мелкоклеточный рак лёгкого – наиболее агрессивный, характеризуется ранним метастазированием, скрытым течением и самыми неблагоприятными прогнозами, даже в случае лечения. Мелкоклеточный рак лёгких — самый трудноизлечимый, в 85% случаях заканчивается летально.

Ранние стадии протекают бессимптомно и чаще определяются случайно при профилактических осмотрах или обращении в поликлинику с другими проблемами.

Симптомы могут указать на необходимость обследования. Появление же симптомов в случае МРЛ может говорить об уже продвинутой стадии рака лёгкого.

Причины развития

- Мелкоклеточный рак лёгкого напрямую зависит от курения. Курильщики со стажем имеют вероятность выше в 23 раза заболеть раком лёгких, чем не курящие люди. 95% заболевших мелкоклеточной карциномой лёгкого — курящие мужчины старше 40 лет.

- Вдыхание канцерогенных веществ — работы на «вредных» производствах;

- Неблагоприятная экологическая обстановка;

- Частые или хронические заболевания лёгких;

- Отягощённая наследственность.

Не курение — лучшая профилактика мелкоклеточного рака лёгких.

Симптомы рака лёгкого

- Кашель;

- Одышка;

- Шумное дыхание;

- Деформация пальцев «барабанные палочки»;

- Дерматит;

- Кровохарканье;

- Похудание;

- Симптомы общей интоксикации;

- Температура;

- В 4-ой стадии — обструктивная пневмония, появляются вторичные признаки со стороны поражённых органов: боли в костях, головные боли, путаное сознание.

Признаки патологии могут отличаться в зависимости от нахождения первоначального новообразования.

Мелкоклеточный рак чаще бывает центральным, реже — периферийным. Причём первичная опухоль рентгенографически выявляется крайне редко.

Диагностика

При выявлении первичных признаков патологии на флюорографии и по клиническим показаниям (курение, наследственность, возраст старше 40 лет, пол и другие) применяются более информативные методы диагностики, рекомендованные в пульмонологии. Главные диагностические методы:

- Визуализация опухоли лучевыми методами: рентгенография, компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ).

- Определение морфологии опухоли (т.е. её клеточная идентификация). Для проведения гистологического (цитологического) анализа производится взятие пункции с помощью бронхоскопии (которая также является нелучевым методом визуализации), и других способов получения материала.

Стадии МРЛ

- Новообразование размером менее 3 см (измеряется в направлении максимальной вытянутости), располагается в одном сегменте.

- Менее 6 см, не выходящая за пределы одного сегмента лёгкого (бронха), единичные метастазы в близлежащих лимфоузлах

- Более 6 см, затрагивает ближние доли лёгкого, соседний бронх, или выходом в главный бронх. Метастазы распространяются на дальние лимфоузлы.

- Раковая неоплазияможет выйти за пределы лёгкого, с произрастанием в соседние органы, множественное отдалённое метастазирование.

Международная классификация TNM

Где Т- показатель состояния первичной опухоли, N – регионарных лимфоузлов, М – отдалённого метастазирования

Tx – данные недостаточны для оценки состояния опухоли, либо она не выявлена,

T0 – опухоль не определяется,

TIS – неинвазивный рак

и от T1 до T4 – стадии роста опухоли от: менее 3 см, до величины, когда размеры не имеет значения; и стадии расположения: от локального в одной доле, до захвата лёгочной артерии, средостенья, сердце, карины, т.е. до произрастания в соседние органы.

N – показатель состояния регионарных лимфоузлов:

Nх – данные недостаточны для оценивания их состояния,

N0 – метастазическое поражение не выявлено,

N1 – N3 — характеризуют степень поражения: от ближних лимфоузлов, до расположенных на стороне, противоположной опухоли.

М – состояние отдалённого метастазирования:

Mх – недостаточно данных для определения отдалённых метастазов,

M0 – отдалённых метастазов не обнаружено,

M1 – M3 – динамика: от присутствия признаков единичного метастазирования, до выхода за пределы грудной полости.

Более 2/3 пациентов ставится III-IV стадия, поэтому МРЛ продолжают рассматривать по критериям двух значимых категорий: локализованный или распространённый.

Лечение

В случае постановки этого диагноза лечение мелкоклеточного рака лёгких напрямую зависит от степени поражения органов конкретного пациента с учётом его анамнеза.

Химиотерапия в онкологии используется для формирования границ опухоли (перед её удалением), в послеоперационный период для уничтожения возможных раковых клеток и как основная часть лечебного процесса. Она должна уменьшить опухоль, лучевая терапия – закрепить результат.

Лучевая терапия – ионизирующая радиация, которая убивает раковые клетки. Современные приборы генерируют узконаправленные лучи, минимально травмирующие находящиеся рядом области здоровых тканей.

Необходимость и последовательность хирургических методов и терапевтических определяется непосредственно лечащим врачом-онкологом. Цель терапии — достигнуть ремиссии, желательно полной.

Лечебные процедуры — ранние стадии

Хирургическое оперативное вмешательство — к сожалению, единственная возможность на сегодняшний день для удаления раковых клеток. Метод используется на I и II стадиях: удаление целиком лёгкого, доли или его части. Послеоперационная химиотерапия — обязательный компонент лечения, как правило, с лучевой терапией. В отличие от немелкоклеточного рака легкого, в начальной стадии которого возможно ограничиться удалением опухоли/. Даже в этом случае 5-ти летняя выживаемость не превышает 40%.

Схему химиотерапии выписывает онколог (химиотерапевт) — лекарственные препараты, их дозировки, длительность и их количество. Оценивая их эффективность и исходя из самочувствия пациента, врач может корректировать курс лечения. Как правило, дополнительно выписываются противорвотные препараты. Различные альтернативные способы лечения, БАДы, в том числе и витамины, могут ухудшить ваше состояние. Необходимо обсудить их приём с онкологом, как и любые значимые изменения в вашем здоровье.

Лечебные процедуры — 3,4 стадии

Обычная схема при локализованных формах более сложных случаев — комбинированная терапия: полихимиотерапия (поли- означает использование не одного, а комбинации препаратов) — 2-4 курса, целесообразно в сочетании с лучевой терапией на первичную опухоль. При достижении ремиссии возможно профилактическое облучение головного мозга. Такая терапия увеличивает продолжительность жизни в среднем до 2-х лет.

При распространённой форме: полихимиотерапия 4-6 курсов, лучевая терапия — по показаниям.

В случаях, когда рост опухоли остановился, говорится о частичной ремиссии.

Мелкоклеточный рак легкого очень хорошо реагирует на химио-, радио- и лучевую терапии. Коварство этой онкологии — велика вероятность рецидивов, которые уже нечувствительны к подобным противоопухолевым процедурам. Возможное течение рецидива — 3-4 месяца.

Метастазирование происходит (раковые клетки переносятся с током крови) в органы, которые наиболее интенсивно снабжаются кровью. Страдают головной мозг, печень, почки, надпочечники. Метастазы проникают в кости, что в том числе приводит к патологическим переломам и инвалидизации.

При неэффективности или невозможности применения вышеперечисленных методов лечения (в силу возрастных и индивидуальных особенностей пациента) проводится паллиативное лечение. Оно направлено на улучшения качества жизни, в основном — симптоматическое, в том числе — обезболивание.

Сколько живут с МРЛ

Длительность жизни напрямую зависит от стадии заболевания, вашего общего состояния здоровья и применяемых методов лечения. По некоторым данным, у женщин чувствительность к лечению лучше.

Скоротечное заболевание может дать вам от 8 до 16 недель, в случае нечувствительности к терапии или отказа от неё.

Употребляемые методы лечения далеки от совершенства, но оно увеличивает ваши шансы.

В случае комбинированного лечения в I и II стадии вероятность 5-ти летней выживаемости (после пяти лет говорится о полной ремиссии) составляет 40%.

На более серьёзных стадиях — продолжительность жизни при комбинированной терапии увеличивается в среднем на 2 года.

У пациентов с локализованной опухолью (т.е. не ранняя стадия, но без далёкого метастазирования) с использованием комплексной терапии 2-х летняя выживаемость — 65-75%, 5-ти летняя выживаемость возможна в 5-10%, при хорошем состоянии здоровья — до 25%.

В случае распространённого МРЛ — 4 стадии, выживаемость до года. Прогноз же полного излечения в таком случае: случаи без рецидивов крайне редки.

Послесловие

Кто-то будет искать причины рака, не понимая, за что ему это.

Легче переносят болезнь люди верующие, воспринимая её как кару или испытание. Возможно, от этого им легче, и пусть это принесёт успокоение и силу духа в борьбе за жизнь.

Позитивный настрой необходим для благоприятного исхода лечения. Только как найти в себе силы противостоять боли и остаться собой. Невозможно дать верный совет человеку, услышавшему страшный диагноз, как и понять его. Хорошо, если вам окажут помощь родные и близкие люди.

Самое важное — найти веру в свои силы, захотеть идти дальше в своё будущее и поверить врачам. Дайте себе шанс.

Загрузка…oncoved.ru

4.5.5 Мелкоклеточный рак

В гистологической классификации опухолей легких ВОЗ (1981) мелкоклеточный рак представлен тремя вариантами: овсяноклеточный рак, рак из клеток промежуточного типа и комбинированный овсяноклеточный рак. Мелкоклеточный тип составляет 1-4 % всех эпителиальных новообразований трахеи и является высокозлокачественной опухолью, состоящей из мелких довольно однотипных клеток со скудной цитоплазмой и нежным диффузно распределенным по всему ядру хроматином, иногда выявляются гипертрофированные ядрышки.

Как правило, при светооптическом исследовании в опухолевых клетках не выявляются какие-либо признаки дифференцировки, хотя при электронной микроскопии в отдельных случаях обнаруживаются единичные или небольшие группы клеток, имеющих признаки плоскоэпителиальной или железистой дифференцировок. Эта группа опухолей характеризуется также продукцией различных гормонов, таких как АКТГ, серотонин, антидиуретический гормон, кальцитонин, соматотропный гормон, меланоцитостимулирующий гормон, эстрогены.

В последние годы в литературе особенно подчеркивается, что группа мелкоклеточного рака неоднородна и представлена вариантами, различающимися по характеру роста, антигенному составу, продукции биомаркеров, цитогенетическими признаками, экспрессией и амплификацией онкогенов, различной чувствительностью к противоопухолевой терапии. Наиболее общим и характерным биологическим признаком является продукция в клетках 4 маркеров, два из которых являются ферментами APUD-системы (L-ДОФА-декарбоксилаза, нейронспецифическая енолаза), остальные — пептидный гормон бомбезин (гастрин-рилизинг пептид) и ВВ изоэнзим креатин-киназы.

Мелкоклеточный рак отличается выраженной склонностью к метастазированию уже на ранних стадиях развития опухоли, плохим прогнозом и малой продолжительностью жизни больных.

Таким образом, мелкоклеточный рак трахеи характеризуется наличием следующих основных признаков: мелкие размеры клеток, отсутствие светооптических признаков дифференцировки, быстрый рост, раннее и обширное метастазирование, высокая чувствительность к специфической терапии, наличие специфических биомаркеров, продукция различных гормонов. Первые пять признаков отличают мелкоклеточный рак от гормонпродуцирующих немелкоклеточных типов рака трахеи и карциноидов.

В настоящее время существуют две точки зрения относительно гистогенеза мелкоклеточного рака дыхательных путей.

Согласно первой гипотезе мелкоклеточный рак развивается из клеток диффузной эндокринной системы (APUD-системы), которые в эмбриональном периоде мигрируют в легкие из неврального гребешка.

Вторая гипотеза утверждает, что эта группа опухолей возникает из клеток бронхиальной выстилки, имеющих энтодермальное происхождение и обладающих теми же морфологическими и биохимическими признаками, что и клетки мелкоклеточного рака.

Сторонники первой точки зрения обосновывают свою гипотезу тем, что в элементах мелкоклеточного рака дыхательных путей обнаруживают морфологические структуры (нейроэндокринные гранулы размерами от 50 до 500 нм), а также биохимические маркеры, свойственные клеточным элементам APUD-системы, происхождение которых связывают с невральным гребешком. У человека доказано наличие таких клеток в бронхиальных железах, крупных бронхах и бронхиолах. Эти данные обусловили широкое распространение мнения о том, что мелкоклеточный рак трахеи относится к опухолям APUD-системы и является крайне агрессивной разновидностью злокачественного карциноида. При этом постулируется, что нейроэндокринная дифференцировка присуща только клеткам — производным неврального гребешка.

Сторонники второй гипотезы полагают, что мелкоклеточный рак трахеи, также как и другие гистологические типы, развивается из клеток энтодермального происхождения. Эта гипотеза подтверждается наличием в элементах мелкоклеточного рака дыхательных путейобщих признаков, свойственных всем гистологическим типам, отличием мелкоклеточного рака трахеи от других нейроэндокринных новообразований. Кроме того, экспериментальные данные свидетельствуют о том, что признаки нейроэндокринной дифференцировки могут быть присущи и клеточным элементам, имеющим энтодермальное происхождение.

В последние годы в ряде экспериментальных работ было показано, что энтерохромаффинные клетки желудочно-кишечного тракта, островковые клетки поджелудочной железы, ранее рассматривающиеся как производные нейроэктодермы, на самом деле имеют энтодермальное происхождение — общее с другими эпителиальными элементами этих систем.

В настоящее время считается, что APUD-клетки желудочно-кишечного тракта не являются производными неврального гребешка. Пока мы не располагаем убедительными данными относительно миграции клеток неврального гребешка в трахею. В то же время нейроэндокринные гранулы нередко обнаруживаются в слизепродуцирующих клетках нормальной бронхиальной выстилки. Однако полностью отрицать возможность миграции элементов нейроэктодермы в трахею нельзя, так как в пользу этого свидетельствует развитие в трахее такой опухоли, как меланома.

К перечисленным фактам следует добавить, что мелкоклеточный рак трахеи существенно отличается от карциноида ( в том числе, от его атипической разновидности) этиологическими факторами ( курение, лучевое воздействие, воздействие хлор-метил-метилового эфира). Нередко при мелкоклеточном раке трахеи опухолевые элементы с нейроэндокринной дифференцировкой сочетаются с неэндокринными злокачественными клетками с признаками плоскоэпителиальной или железистой дифференцировки (G.Saccomаno et al.,1974). Такая гетерогенность может свидетельствовать о наличии для всех типов рака трахеи единой стволовой клетки (A.Gazdar et al.,1985).

В то же время для опухолей APUD-системы гетерогенность не характерна. Мелкоклеточный рак дыхательных путей обычно не встречается как проявление синдрома множественной эндокринной неоплазии. Что касается морфологического сходства мелкоклеточного рака трахеи с другими опухолями APUD-системы, то нейроэндокринные гранулы выявляются также в небольшом количестве опухолевых клеток немелкоклеточного рака дыхательных путей, количество гранул в клетках мелкоклеточного типа меньше и они имеют небольшие размеры. Важно подчеркнуть, что клеточные элементы многих опухолей, расцениваемых клинически и морфологически как мелкоклеточный рак трахеи, вообще не содержат нейросекреторных гранул, а имеют хорошо развитые десмосомы и тонофиламенты, то есть, по сути дела, являются низкодифференцированными плоскоклеточными формами рака (Mackay и соавт.,1977). Помимо этого показано, что секреция гормонов присуща не только мелкоклеточному, но и другим типам рака дыхательных путей.

Таким образом, достаточно убедительных данных, свидетельствующих о приоритете первой или второй гипотезы, в настоящее время не имеется. В связи с этим, следует рассматривать мелкоклеточный рак трахеи как разновидность бронхогенного рака, происходящую из бронхиального эпителия, но имеющую биохимические и ультраструктурные признаки, сходные с опухолями APUD-системы.

Цитологическая характеристика. При исследовании мокроты наиболее характерным цитологическим признаком мелкоклеточного рака является небольшой размер опухолевых клеток (примерно в 1,5-2 раза крупнее лимфоцита), располагающихся либо в виде массивных скоплений, либо цепочками (“гуськом”) по ходу тяжей слизи(рис18). В бронхоскопическом материале часто обнаруживаются своеобразные гроздевидные скопления опухолевых клеток. Ядра клеток округлые, овальные, полулунные или неправильной треугольной формы с наличием уплощений или вдавлений на соприкасающихся поверхностях соседних клеток, обозначаемых “фасетками” или “конгруэнтными площадками”. Этот признак можно считать патогномоничным для мелкоклеточного рака.

Важно отметить, что применение различных красителей (тканевых или гематологических) дает различные результаты окраски ядерного хроматина. При окраске по методу Папаниколау (или его модификаций) ядра элементов мелкоклеточного рака гиперхромные с сетчатым или грубозернистым хроматином. При окраске по методу Паппенгейма хроматин в ядрах представляется тонкодисперсным,ядра бледные, оптически пустые. Именно этот признак позволяет достоверно отличить данную опухоль от низкодифференцированного плоскоклеточного рака. Ободок цитоплазмы очень узкий, в большинстве опухолевых клеток практически не выявляется. Особые трудности возникают при дифференциальной диагностике этой формы рака с лимфобластным вариантом лимфосаркомы в случаях, когда имеет место метастатическое поражение лимфатических узлов средостения без выявленного в трахее первичного очага.

Другим вариантом мелкоклеточного рака является рак из клеток промежуточного типа. Мы диагностируем этот вариант, когда материал представлен анаплазированными опухолевыми клетками, ядра которых по размеру приблизительно равны ядрам овсяноклеточного рака, но хроматин более компактный, гранулярный или тяжистый, а ободок цитоплазмы довольно широкий. В клетках этой опухоли, как правило, большое количество патологических митозов, что отличает ее от низкодифференцированного плоскоклеточного рака. Следует подчеркнуть, что в метастатически пораженных лимфатических узлах средостения при овсяноклеточном раке нередко обнаруживаются участки рака, состоящие исключительно из клеток промежуточного типа

Цитологическая характеристика комбинированного овсяноклеточного рака основывается на одновременном присутствии признаков, характерных для овсяноклеточного рака и плоскоклеточного рака или аденокарциномы.

Гистологическая характеристика. Овсяноклеточный рак состоит из довольно мономорфных, небольших по размеру клеток округлой, полигональной или вытянутой формы (рис.19). Однако может иметь место умеренный полиморфизм в размерах и форме клеток. Как правило, клетки в два раза крупнее лимфоцита, содержат центрально расположенное ядро с тонкодисперсным хроматином и непостоянными ядрышками. Отдельные клетки имеют более плотные гиперхромные ядра, особенно в полях с дегенеративными и некротическими изменениями. Цитоплазма скудная, обычно базофильная. Несмотря на быстрый рост опухоли, митозы выявляются редко.

Клеточные элементы располагаются, как правило, рыхло, строма скудная, отсутствует лимфоцитарная или другая воспалительная инфильтрация, даже в областях с некротическими изменениями. Обычно опухоль растет в виде широких тяжей, в отдельных участках отмечается наличие трабекулярных, альвеолярных структур или палисадообразно расположенных клеток вокруг нежных кровеносных сосудов — псевдорозетки. Некротические и дегенеративные изменения в опухоли имеют характерный вид: вдоль стенок сосудов и других соединительнотканных структур отмечается накопление базофильного вещества вследствие отложения ядерного материала, что не встречается в других типах рака и карциноидах.

Рак из клеток промежуточного типа представлен довольно полиморфными опухолевыми элементами полигональной или веретенообразной формы, более крупными, чем при классическом мелкоклеточном раке, размеры клеток в три раза больше лимфоцита. Ядра этих клеток содержат заметное количество глыбок хроматина и непостоянные ядрышки. Часть клеток имеет скудную цитоплазму, в других отмечается более выраженная нежнобазофильная или светооптически прозрачная цитоплазма. В клетках этого типа отмечается выраженная митотическая активность.

В отдельных новообразованиях, наряду с мелкоклеточным раком, могут выявляться участки, где опухолевые элементы имеют строение плоскоклеточного или железистого рака различной дифференцировки — комбинированный овсяноклеточный рак.

Наибольшие трудности в дифференциальной диагностике мелкоклеточного рака трахеи с другими гистологическими типами возникают при оценке материала бронхобиопсии, где опухолевые элементы вследствие большой чувствительности к механическому воздействию могут быть сильно разрушены и напоминать лимфоцитарные скопления или воспалительную инфильтрацию. Особые трудности возникают при дифференциальной диагностике мелкоклеточного рака трахеи с атипическим карциноидом и другими малодифференцированными формами рака.

Наиболее часто мелкоклеточный рак приходится дифференцировать с низкодифференцированным плоскоклеточным раком, клетки которого, как правило, имеют обильную четко очерченную цитоплазму. С помощью зеленого светофильтра в отдельных участках можно выявить и межклеточные мостики. Ядра более гиперхромные, а цитоплазма эозинофильная, что указывает на эпидермоидную дифференцировку. В отдельных же случаях без применения специальных методов исследования дифференциальный диагноз мелкоклеточного рака трахеи с другими микроскопически сходными опухолями практически невозможен.

Ультраструктура. Выявляются мелкие округлые, овальные или вытянутые клетки,лежащие отдельно или мелкими группами в коллагенволокнистой строме (рис.19). Ядра неправильной формы с крупноглыбчатым хроматином. Цитоплазма скудная с небольшим количеством органелл (рибосомы, полисомы, мелкие митохондрии,короткие профили ШЭР) и единичными округлыми или полиморфными нейросекреторными гранулами. Единичные нейросекреторные гранулы могут встречаться в немелкоклеточных типах рака, состоящего преимущественно из более крупных недифференцированных клеток и элементов со слабыми признаками железистой дифференцировки (микроворсинки). Цитоплазма в этих клетках более обильная, содержит рибосомы, полисомы,митохондрии, множественные профили шероховатого и гладкого эндоплазматического ретикулума.

studfiles.net

Мелкоклеточный рак легкого — прогноз и методы лечения

Вновь появившийся кашель или изменение обычного для пациента — курильщика характера кашля.

Усталость , отсутствие аппетита.

Потеря веса.

Одышка , боли в грудной клетки.

Дисфония — изменение голоса.

Боли в костях, позвоночнике (при метастазах в костную ткань).

Приступ эпилепсии, головные боли, слабость в конечностях, нарушения речи — возможные симптомы метастазы в головной мозг на 4 стадии рака легких./blockquote>

Источник brainspower.ru

Прогноз

Мелкоклеточный рак легких относится к наиболее агрессивным формам. Сколько живут такие пациенты, зависит от лечения. При отсутствии терапии смерть наступает через 2-4 месяца, и выживаемость достигает всего 50 процентов. С применением лечения длительность жизни онкобольных может увеличиться в несколько раз – до 4-5. Еще хуже прогноз после 5-летнего срока болезни – в живых остаются только 5-10 процентов больных.

Источник раклёгких.рф

4 стадия

4 стадия мелкоклеточного рака легкого характеризуется распространением злокачественных клеток в отдаленные органы и системы, что вызывает такие симптомы как:

головные боли;

хрипота или потеря голоса;

боли в спине;

головные боли и пр.

Источник rak-legkix.ru

Лечение

В лечении мелкоклеточного рака легкого важное место занимает химиотерапия. В отсутствие лечения половина больных умирает через 6-17 нед после постановки диагноза. Полихимиотерапия позволяет увеличить этот показатель до 40-70 нед. Ее используют как в качестве самостоятельного метода, так и в сочетании с операцией или лучевой терапией.

Цель лечения — добиться полной ремиссии, которая должна быть подтверждена бронхоскопическими методами, в том числе биопсией и бронхоальвеолярным лаважем. Эффективность лечения оценивают через 6-12 нед после его начала. По этим результатам уже можно предсказать вероятность излечения и продолжительность жизни больного. Самый благоприятный прогноз у тех больных, у кого за это время удалось достичь полной ремиссии. Все больные, продолжительность жизни которых превышает 3 года, относятся именно к этой группе. Если масса опухоли уменьшилась более чем на 50% и нет метастазов, говорят о частичной ремиссии. Продолжительность жизни таких больных меньше, чем в первой группе. Если опухоль не поддается лечению или прогрессирует, прогноз неблагоприятный.

После того как определена стадия заболевания (ранняя или поздняя, см. » Рак легкого: стадии заболевания «), оценивают общее состояние больного, с тем чтобы выяснить, способен ли он перенести индукционную химиотерапию (в том числе в составе комбинированного лечения). Ее проводят только в том случае, если ни лучевая терапия, ни химиотерапия ранее не проводились, если у больного сохранена работоспособность, нет тяжелых сопутствующих заболеваний, сердечной, печеночной и почечной недостаточности, сохранена функция костного мозга, РаО2 при дыхании атмосферным воздухом превышает 50 мм рт. ст. и нет гиперкапнии . Однако даже у таких больных летальность в ходе индукционной химиотерапии достигает 5%, что сопоставимо с летальностью при радикальном хирургическом лечении.

Если состояние больного не отвечает указанным критериям, во избежание тяжелых побочных эффектов дозы противоопухолевых средств снижают.

Индукционную химиотерапию должен проводить специалист-онколог; особое внимание требуется в первые 6. 12 нед. В процессе лечения возможны инфекционные, геморрагические и другие тяжелые осложнения.

Источник medbiol.ru

Лечение локализованной формы мелкоклеточного рака легких (МРЛ)

Статистика лечения данной формы МРЛ имеет неплохие показатели:

эффективность лечения составляет 65-90%;

регресс опухоли наблюдается в 45-75% случаев;

медиана выживаемости достигает 18-24 месяцев;

2-летняя выживаемость составляет 40-50%;

5-летняя выживаемость – около 10%, при этом для больных, начавших лечение в хорошем общем состоянии этот показатель составляет около 25%.

Основой в лечении локализованной формы МРЛ является проведение химиотерапии (2-4 курса) по одной из указанных в таблице схем в комплексе с лучевой терапией первичного очага, средостения и корня легкого в суммарной очаговой дозе 30-45 Гр. Лучевую терапию целесообразно начинать на фоне химиотерапии (во время либо после 1-2 курсов). Если у пациента наблюдается полная ремиссия, целесообразно так же провести облучение головного мозга в суммарной дозе 30 Гр, поскольку МРЛ характеризуется высокой вероятностью (около 70%) метастазирования в головной мозг.

Лечение распространенной формы мелкоклеточного рака легких (МРЛ)

Больным с распространенным МЛР показано лечение по средствам комбинированной химиотерапии (см. табл.), при этом облучение целесообразно производить только при наличии специальных показаний: при метастатическом поражении костей, головного мозга, надпочечников, лимфатических узлов средостения с синдромом сдавливания верхней половой вены и др.

При метастатических поражениях головного мозга в некоторых случаях целесообразно рассмотреть лечение с помощью гамма-ножа.

Согласно статистическим данным, эффективность химиотерапии при лечении распространенного МРЛ составляет около 70%, при этом в 20% случаев достигается полная регрессия, которая дает показатели выживаемости близкие к больным с локализованной формой.

Источник cancerinfo.ru

Химиотерапия

Ограниченная стадия

На этой стадии опухоль расположена в пределах одного лёгкого, возможно также вовлечение близлежащих лимфатических узлов. Возможны следующие методы лечения:

Комбинированная химио/лучевая терапия с последующим профилактическим краниальным облучением (ПКО) при ремиссии.

Химиотерапия с/без ПКО для пациентов с ухудшенной дыхательной функцией.

Хирургическая резекция с адъювантной терапией для пациентов с I стадией.

Комбинированное применение химиотерапии и торакальной лучевой терапии – стандартный подход для пациентов с ограниченной стадией мелкоклеточного РЛ. Согласно статистическим данным различных клинических исследований комбинированная терапия в сравнении с химиотерапией без облучения увеличивает 3 летний прогноз выживаемости на 5%. В качестве препаратов чаще используются платин и этопозид.

Средние прогностические показатели – продолжительность жизни 18-24 месяца и прогноз 2 летней выживаемости в пределах 40-50%. Следующие способы улучшить прогноз оказались неэффективными: увеличение дозы препаратов, действие дополнительными типами химиотерапевтических препаратов. Оптимальная продолжительность курса не определена, однако не должна превышать 6 месяцев.

Также открытым остается вопрос об оптимальном использовании облучения. Несколько клинических исследований свидетельствуют о преимуществах ранней лучевой терапии (во время 1-2 цикла химиотерапии). Продолжительность курса облучения не должна превосходить 30-40 дней. Возможно применение как стандартного режима облучения (1 раз в день в течение 5 недель) так и гиперфракцированного (2 и более раз в день в течение 3 недель). Гиперфракцированная торакальная лучевая терапия считается предпочтительной и способствует лучшему прогнозу.

Возраст старше 70 лет значительно ухудшает прогноз лечения. Пожилые пациенты значительно хуже реагируют на радиохимиотерапию, что проявляется в малой эффективности и проявлении осложнений. В настоящее время оптимальный терапевтический подход к пожилым пациентам с мелкоклеточным РЛ не выработан.

В редких случаях, при хорошей дыхательной функции и ограниченности опухолевого процесса в пределах легкого возможно проведение хирургической резекции с/без последующей адъювантной химиотерапии.

Пациенты, для которых удалось достигнуть ремиссии опухолевого процесса, являются кандидатами для прохождения профилактического краниального облучения (ПКО). Результаты исследований свидетельствуют о значительном снижении риска возникновения метастаз в головном мозге, который без применения ПКО составляет 60%. ПКО позволяет улучшить прогноз 3-летней выживаемости с 15% до 21%. Зачастую у пациентов, переживших немелкоклеточных рак легких наблюдаются нарушения в нейрофизиологической функции, однако эти нарушения не связаны с прохождением ПКО.

Обширная стадия

Опухоль распространяется за пределы легкого, в котором она изначально появилась. Стандартные подходы к лечению включают следующие:

Комбинированная химиотерапия с\без профилактического краниального облучения.

этопозид + цисплатин или этопозид + карбоплатин – наиболее распространенный подход, эффективность которого подтверждена клиническими исследованиями. Остальные подходы пока не показали существенного преимущества.

циклофосфамид + доксорубицин + этопозид

ифосфамид + цисплатин + этопозид

цисплатин + иринотекан

циклофосфамид + доксорубицин + этопозид + винкристин

циклофосфамид + этопозид + винкристин

Лучевая терапия – применяется в случае отрицательного ответа на химиотерапию, особенно при метастазах в головном и спинном мозге или костях.

Стандартный подход (цистплатин и этопозид) дает положительный ответ у 60-70% пациентов и приводит к ремиссии у 10-20%. Клинические исследования свидетельствую о преимуществе комбинированной химиотерапии, в состав которой входит платин. Однако, цисплатин часто сопровождается выраженными побочными эффектами, которые могут привести к серьезным последствиям у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Карбоплатин менее токсичен в сравнении с цисплатином. Целесообразность применения повышенных доз химиотерапевтических препаратов остается открытым вопросом.

Как и для ограниченной стадии, в случае положительного ответа на химиотерапию обширной стадии мелкоклеточного рака лёгких показано профилактическое краниальное облучение. Риск образования метастаз в ЦНС в течение 1 года снижается с 40% до 15%. Существенного ухудшения здоровья после ПКО не выявлено.

Комбинированная радиохимиотерапия не улучшает прогноз в сравнении с химиотерапией, однако торакальное облучение целесообразно для паллиативной терапии удаленных метастаз.

Часто пациенты, диагностируемые с обширной стадией МРЛ, имеют ухудшенное состояние здоровья, которое осложняет проведение агрессивной терапии. Однако проведенные клинические исследования не выявили улучшения прогноза выживаемости при снижении доз препаратов или при переходе на монотерапию. Тем не менее, интенсивность в этом случае следует рассчитывать из индивидуальной оценки состояния здоровья больного.

Источник abromed.ru

Продолжительность жизни

Сколько живут с раком легких и как же можно определить какова продолжительность жизни с раком легких. Как не печально, но с таким ужасающим диагнозом, больных без хирургического вмешательства всегда ожидает летальный исход. Около 90% процентов людей умирают в первые 2 года жизни, после выявления болезни. Но никогда не стоит сдаваться. Все зависит от того на какой стадии у вас обнаружена болезнь и к какому типу она относится. Прежде всего выделяют два основных типа рака легких — мелкоклеточный и немелкоклеточный.

Мелкоклеточному, в основном подвержены курильщики, он встречается реже, но распространяется очень быстро, образуя метастазы и захватывая другие органы. Он более чувствителен к химической и лучевой терапии.

Источник about-rak.ru

Сколько живут

Прогноз при раке легкого зависит от множества факторов, но в первую очередь от типа заболевания. Самый неутешительный имеет мелкоклеточный рак. В течение 2-4 месяцев после постановки диагноза каждый второй больной умирает. Использование химиотерапевтического лечения увеличивает продолжительность жизни в 4-5 раз. Прогноз при немелкоклеточном раке лучше, но также оставляют желать лучшего. При своевременно начатом лечении выживаемость в течении 5 лет составляет 25%. Сколько живут с раком легких – однозначного ответа не существует, на продолжительность жизни влияют размер и расположение опухоли, ее гистологическая структура, наличие сопутствующих заболеваний и др.

Источник rak-legkix.ru

oncology.sprvfrm.ru

Длительное поглощение канцерогенов, к которым относят мышьяк, хром и прочие составляющие – этот фактор следует из длительных работ на вредных производствах;

Длительное поглощение канцерогенов, к которым относят мышьяк, хром и прочие составляющие – этот фактор следует из длительных работ на вредных производствах; нарушения при приеме пищи – больному тяжело глотать или употребление пищи вообще невозможно;

нарушения при приеме пищи – больному тяжело глотать или употребление пищи вообще невозможно; Ее тяжело диагностировать, поэтому представленный вид занимает лидирующие позиции по смертности.

Ее тяжело диагностировать, поэтому представленный вид занимает лидирующие позиции по смертности.

Бронхоскопические процедуры – производится забор мокроты и отправляется на биохимический анализ в лабораторию, результаты укажут на наличие патогенных микроорганизмов или раковых клеток.

Бронхоскопические процедуры – производится забор мокроты и отправляется на биохимический анализ в лабораторию, результаты укажут на наличие патогенных микроорганизмов или раковых клеток.